조큐의 난

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조큐의 난은 1221년, 고토바 상황이 가마쿠라 막부를 타도하려다 실패한 사건이다. 겐페이 전쟁 이후 막부와 조정의 이원 체제가 유지되는 가운데, 고토바 상황은 군사력 강화와 장원 문제로 막부와 갈등을 겪었다. 3대 쇼군 미나모토노 사네토모 암살 이후 막부가 황족 쇼군 옹립을 거부하자, 고토바 상황은 막부 토벌을 결심하고 병력을 모았다. 그러나 막부군의 압도적인 전력에 교토가 함락되고, 고토바 상황 등은 유배되었다. 이 사건으로 조정은 막부에 완전히 종속되었으며, 막부의 지배력이 강화되었다. 조큐의 난은 '난' 또는 '변'으로 불리며, 천황 중심의 역사관에 따라 명칭이 달라지기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가마쿠라 시대의 전투 - 겐닌의 난

겐닌의 난은 1201년 가마쿠라 막부를 전복하려는 조 씨 가문의 반란으로, 조 나가모치의 교토 습격이 실패하고 저항군이 진압되었으며, 한가쿠 고젠의 용맹함이 알려진 사건이다. - 가마쿠라 시대의 전투 - 시모쓰키 소동

시모쓰키 소동은 가마쿠라 막부 말기 아다치 야스모리와 다이라노 요리쓰나 간의 권력 투쟁으로 시작되어 전국적인 싸움으로 확대되었고, 고안 덕정 개혁을 둘러싼 갈등과 다이라노 요리쓰나의 참소로 아다치 일족이 몰락하며 막부 멸망의 원인이 되었다. - 가마쿠라 시대 교토 - 지묘인통

지묘인통은 진주후쇼군 후지와라노 모토요리의 개인 불당에서 유래된 일본 천황가의 계통으로, 고호리카와 천황부터 고코마쓰 천황에 이르는 계통을 지칭하며, 다이카쿠지 왕통과 양통질립 시대를 거쳐 북조를 지지하며 북조 천황을 배출했고, 현재는 후시미노미야 가문이 계승하여 현대 일본 왕실로 이어지고 있다. - 가마쿠라 시대 교토 - 로쿠하라 단다이

로쿠하라 단다이는 조큐의 난 이후 가마쿠라 막부가 교토에 설치한 기관으로, 조정 감시, 교토 경비, 서국 고케닌 통제를 담당했으며, 몽골의 침입 이후 권한이 강화되어 고케닌 처벌과 재판 기능도 수행하다가 1333년 겐코의 난으로 멸망했다.

2. 배경

겐페이 전쟁 (지쇼-주에이의 난) 이후 미나모토노 요리토모를 중심으로 도고쿠 무사들이 가마쿠라 막부를 세웠다. 막부는 슈고와 지토를 설치해 경찰권을 장악했지만, 서일본은 여전히 조정의 세력이 강해 이원적인 정치 체제가 되었다.

고토바 상황은 학예와 무예에 모두 뛰어난 인물로, 북면 무사 외에 서면 무사를 설치해 군사력을 강화했다. 그러나 장원에 대한 막부 지토의 개입으로 연공이 제대로 걷히지 않아 상황과 막부 사이에 갈등이 발생했다.

1219년 1월, 3대 쇼군 미나모토노 사네토모가 암살되면서 호조 마사코가 정무를 대행하고 싯켄 호조 요시토키가 보좌하게 되었다. 막부는 새 쇼군으로 황족을 요청했으나, 고토바 상황은 자신의 애첩 소유 장원의 지토 철폐 등을 요구하며 거절했다. 결국 1219년 6월, 미토라를 쇼군으로 맞이하여 싯켄 중심의 정치 체제가 되었다.

1219년 7월, 다이리 슈고였던 미나모토노 요리시게가 살해되었다. 고토바 상황이 가마쿠라 조복을 위한 가지기도[44]를 하는 것을 요리시게가 알았기 때문이라는 설이 유력하다. 이 사건으로 조정과 막부의 긴장은 더욱 고조되었다.

1221년 고토바 천황은 가마쿠라 막부를 전복할 계획을 세우고, 다이라 씨 가문 구성원과 미나모토 씨의 다른 적들로 동맹을 모았다.[2] 이때 고토바 천황이 처음으로 황실 깃발을 사용했는데, 해와 달의 이미지가 금색 또는 은색으로 빨간색 브로케이드에 수 놓거나 칠해졌다.[3]

고토바 상황은 막부 토벌을 결심했지만, 쓰치미카도 상황과 셋쇼 고노에 이에자네 등은 반대하거나 소극적이었다. 준토쿠 천황은 적극적으로 막부 토벌에 참여했으며, 1221년 가네나리 친왕에게 양위하여 자유로운 입장에서 계획에 협력했다.[13] 조정이 막부를 토벌하려 한다는 소문이 퍼지면서 양측의 대결은 불가피해졌다.

2. 1. 조정과 막부의 이원 정치

겐페이 전쟁(지쇼-주에이의 난) 과정에서 가마쿠라를 본거지로 삼은 미나모토노 요리토모를 무가의 맹주로 하여 도고쿠 무사들이 중심이 되어 수립된 가마쿠라 막부는 도고쿠를 비롯한 여러 구니에 슈고, 지토를 설치하고 경찰권을 장악했다. 하지만 서쪽에는 아직 조정의 힘이 강한 구니도 많았으므로, 자연스럽게 일본은 막부와 조정의 이원 정치 상태에 놓이게 되었다.고토바 상황은 다재다능한 인물로, 《신고금 와카집》을 직접 편찬했을 정도로 학예에 뛰어났고, 무예에도 정통해 수렵을 좋아한 활발하고 호방한 성격의 천황이었다. 상황은 여지껏 존재하던 호쿠멘 부시에 더해 사이멘 부시를 설치해 군사력 강화를 꾀했는데, 이러한 상황의 재원은 초코도령, 하치조인령 같은 여러 구니에 설치된 팽대한 장원에 있었다. 하지만 이들 장원 가운데 상당수에 막부의 지토가 배치되면서 연공이 제때 들어오지 않는 사태가 거듭되었고, 그 자신이 장원영주이기도 했던 고토바 상황이나 그를 둘러싼 근신들, 그리고 막부의 지토 사이에는 여러 차례 분쟁이 일어났다.

조큐 원년(1219년) 1월, 막부의 3대 쇼군이었던 미나모토노 사네토모가 조카 구교에게 암살되는 사건이 발생한다. 사네토모의 급사로 인해 가마쿠라의 정무는 요리토모의 정실 호조 마사코가 대행하고, 그 남동생 싯켄 요시토키가 이를 보좌하는 형태가 되었다.

막부는 새로운 쇼군으로 황족 마사나리 친왕을 맞이하고 싶다는 의사를 고토바 상황에게 요청했는데, 이에 대해 상황은 자신의 근신인 후지와라노 타다츠나를 가마쿠라에 보내어 애첩 키쿠 소유의 영지였던 셋쓰 국 소재 나가노에, 구라하시 두 장원의 지토를 철폐할 것과 당시 고케닌으로서 친원파이기도 했던 서면 무사 니시나 모리토오에 대한 처분을 철회해줄 것을 제시했다. 요시토키는 상황의 이러한 요청을 막부의 근간을 뒤흔드는 것으로 보고 거부하고, 동생 호조 토키후사에게 1천 기(騎)를 주어 교토에 보내 무력 협박을 통한 교섭을 시도했지만 강경한 조정의 태도 앞에 결렬된다. 요시토키는 황족 쇼군을 포기하고 셋칸케에서 쇼군을 맞이하기로 결정, 같은 해 6월 구조 미치이에의 아들인 미토라를 맞이해 쇼군으로 삼았다. 여기에 싯켄이 중심이 되어 정무를 집행하는 싯켄 체제가 형성되었다.

쇼군 후계 문제는 고토바 상황이나 요시토키에게도 응어리로 남는 결과가 되었는데, 여기서 문제가 된 것은 사네토모 생전부터 이미 자기의 후계자로써 황족 쇼군을 맞이할 것을 검토한 데서 시작되었다는 설이 있다.

같은 해 7월, 다이리 슈고였던 미나모토노 요리시게(미나모토노 요리마사의 손자)가 서면 무사들에게 습격당해 살해되는 사건이 일어났다.[43]

조정과 막부의 긴장은 나날이 높아졌고, 고토바 상황은 막부 토벌의 의사를 굳혔으나, 쓰치미카도 상황은 이에 반대했다. 셋쇼 코노에 이에자네 및 그의 아버지 모토미치를 시작으로 많은 공경들도 막부 토벌에 대해서는 반대, 혹은 소극적인 입장이었다. 반면 준토쿠 천황은 막부 토벌에 적극적이어서 조큐 3년(1221년)에는 가네나리 친왕에게 양위한 뒤 자유로운 입장에서 이 계획에 협력했다. 또한 코노에 이에자네가 물러나고 새로운 외척인 구조 미치이에가 셋쇼가 되었으며, 비밀리에 각지의 사찰과 신사에 요시토키 조복의 가지기도를 올리라는 명이 전달되었다. 조정이 막부를 토벌하려 한다는 소문이 새어나오면서 조정과 막부의 대결은 불가피해졌다.

2. 2. 고토바 상황의 왕권 강화 시도

겐페이 전쟁 (지쇼-주에이의 난) 과정에서 미나모토노 요리토모가 가마쿠라를 본거지로 삼아 도고쿠 무사들을 중심으로 가마쿠라 막부를 수립했다. 막부는 도고쿠를 비롯한 여러 구니에 슈고와 지토를 설치하여 경찰권을 장악했지만, 서쪽에는 여전히 조정의 힘이 강한 구니가 많아 일본은 막부와 조정의 이두정치 상태에 놓이게 되었다.고토바 상황은 학예와 무예에 모두 뛰어난 인물이었다. 그는 《신고금 와카집》을 직접 편찬할 정도로 학예에 뛰어났고, 수렵을 즐기는 활발한 성격이었다. 상황은 북면 무사에 더해 서면 무사를 설치하여 군사력을 강화했는데, 이러한 상황의 재원은 조코도 영지와 하치조뇨인 영지 같은 팽대한 장원에 있었다. 하지만 이들 장원 가운데 상당수에 막부의 지토가 배치되면서 연공이 제때 들어오지 않는 문제가 발생했고, 장원영주였던 고토바 상황과 그 근신들, 그리고 막부의 지토 사이에 여러 차례 분쟁이 일어났다.[42]

조큐 원년(1219년) 1월, 막부의 3대 쇼군 미나모토노 사네토모가 조카 구교에게 암살되는 사건이 발생했다. 사네토모의 급사로 인해 가마쿠라의 정무는 요리토모의 정실 호조 마사코가 대행하고, 그 남동생 싯켄 요시토키가 이를 보좌하는 형태가 되었다.

막부는 새로운 쇼군으로 황족 마사나리 친왕을 맞이하고 싶다는 의사를 고토바 상황에게 요청했다. 이에 대해 상황은 자신의 근신인 후지와라노 타다츠나를 가마쿠라에 보내 애첩 키쿠 소유의 영지였던 셋쓰국 소재 나가노에, 구라하시 두 장원의 지토를 철폐할 것과 당시 고케닌이자 친원파였던 서면 무사 니시나 모리토오에 대한 처분을 철회해줄 것을 제시했다. 요시토키는 상황의 이러한 요청을 막부의 근간을 뒤흔드는 것으로 보고 거부하고, 동생 도키후사에게 1천 기(騎)를 주어 교토에 보내 무력 협박을 통한 교섭을 시도했지만 강경한 조정의 태도 앞에 결렬된다. 다만 고토바 상황은, 황자조차 아니라면 셋칸가의 자제라도 가마쿠라도노로 내려도 괜찮다는 절충안을 제시했다. 요시토키는 황족 쇼군을 포기하고 셋칸케에서 쇼군을 맞이하기로 결정, 같은 해 6월 구조 미치이에의 아들인 미토라를 맞이해 쇼군으로 삼았다. 여기에 싯켄이 중심이 되어 정무를 집행하는 싯켄 체제가 형성되었다.

쇼군 후계 문제는 고토바 상황이나 요시토키에게도 응어리로 남는 결과가 되었는데, 여기서 문제가 된 것은 사네토모 생전부터 이미 자기의 후계자로서 황족 쇼군을 맞이할 것을 검토한 데서 시작되었다는 설이 있다. 카미요코테 마사타카는 겐포 4년(1216년) 8월, 사네토모가 오에노 히로모토에게 "겐지의 정통이 이미 줄어들어 자손이 이를 계승하지 못하고 있으니, 끝까지 관직을 갖고 가문을 세우길 원한다."고 했다는 《아즈마카가미》의 기록에서, 마땅히 가문(황실)이 후계를 요구하면, 이에(황족 쇼군의 아버지) 상응하는 관위를 요구하게 되고, 고토바 상황도 이를 승낙했기 때문에 사네토모를 승진시켰을 것이라는 설이었다. 이 설의 약점으로, 사네토모 암살 후 고토바 상황이 황족 쇼군을 거절한 것에 설명이 되지 않는다는 점이 지적된다. 이에 대해 카와우치 쇼스케는, 현직 쇼군인 사네토모가 암살된 것으로, 사네토모가 황자를 유시 등의 형태로 후계로 지명하여 쇼군의 지위를 양보하고 사네토모는 그 후견인이 되는 구상이 붕괴되어 버린 점과, 신 쇼군에 반대하는 세력에 의한 황자의 암살이 우려되는 상황이 되었기 때문에, 고토바 상황이 황자의 안전을 도모하기 위한 추가적인 보장(카와우치는 이를 막부 기구 및 호조씨 이하 주요 고케닌의 가마쿠라에서 교토로의 이전으로 본다)을 요구했고 막부 측이 거절했다고 한다. 반대로 이 때, 황족 쇼군 뿐만 아니라 섭가 쇼군의 옹립도 고토바 상황이 거절하면, 궁지에 몰리는 것은 주도권을 잃어버린 막부 측이다. 카와우치는, 고토바 상황이 반드시 도막을 목표로 하고 있던 것은 아니었기 때문에 미토라의 가마쿠라 하향을 용인한 것이며, 조큐의 난에서의 최종 목적도 "가마쿠라에 있는 현행의 막부 체제"의 타도였고, 고토바 상황의 영향하에 있는 교토에서 "막부"가 존속하는 것까지는 반대하지 않았다고 설명한다.[9]

같은 해 7월, 다이리 슈고였던 미나모토노 요리시게(미나모토노 요리마사의 손자)가 서면 무사들에게 습격당해 살해되는 사건이 일어났다. 이유는 요리시게가 쇼군이 되려 했기 때문이라고 하지만, 막부와 관련된 문제로 고토바 상황이 조정의 병력(서면 무사)을 움직이는 것은 정황상 부자연스러우며, 단지 그 무렵 고토바 상황에 의해 이루어지던 가마쿠라 조복의 가지기도의 움직임을 요리시게에게 들켰기 때문으로 생각된다. 이 사건 직후 고토바 상황이 조복 기원에 썼던 최승사천왕원이 해체되었다.[10]

조정과 막부의 긴장은 나날이 높아졌고, 고토바 상황은 막부 토벌의 의사를 굳혔으나, 쓰치미카도 상황은 이에 반대했다. 셋쇼 고노에 이에자네 및 그의 아버지 모토미치를 시작으로 많은 구교들도 막부 토벌에 대해서는 반대, 혹은 소극적인 입장이었다. 반면 준토쿠 천황은 막부 토벌에 적극적이어서 조큐 3년(1221년)에는 가네나리 친왕에게 양위한 뒤 자유로운 입장에서 이 계획에 협력했다.[13] 또한 고노에 이에자네가 물러나고 새로운 외척인 구조 미치이에가 셋쇼가 되었으며, 비밀리에 각지의 사찰과 신사에 요시토키 조복의 가지기도를 올리라는 명이 전달되었다. 조정이 막부를 토벌하려 한다는 소문이 새어나오면서 조정과 막부의 대결은 불가피해졌다.

고토바 천황은 1221년에 동맹을 모아 가마쿠라 막부를 전복할 계획을 세웠다. 이 동맹은 주로 다이라 씨 가문 구성원과 겐페이 전쟁의 승자이자 ''쇼군''의 가문인 미나모토 씨의 다른 적들로 구성되었다.[2]

이 시기에 최초의 황실 깃발에 대한 설명이 나타나며, 가장 처음은 고토바 천황이 이 전쟁 중에 한 장군에게 준 것이라고 한다. 해와 달의 이미지가 금색 또는 은색으로 빨간색 브로케이드에 수 놓거나 칠해졌다.[3]

2. 3. 미나모토노 사네토모 암살과 호조 씨의 집권

겐페이 전쟁 (지쇼-주에이의 난) 과정에서 미나모토노 요리토모를 중심으로 도고쿠 무사들이 가마쿠라에 모여 막부를 세웠다. 막부는 도고쿠를 비롯한 여러 지역에 슈고와 지토를 설치하여 경찰권을 장악했지만, 서쪽에는 여전히 조정의 힘이 강한 지역이 많아 일본은 막부와 조정이 함께 다스리는 이원적인 정치 체제가 되었다.1219년 1월, 막부의 3대 쇼군이었던 미나모토노 사네토모가 조카 구교(미나모토노 요리이에의 아들)에게 암살당하는 사건이 발생했다. 사네토모의 갑작스러운 죽음으로 인해 가마쿠라의 정무는 요리토모의 정실 호조 마사코가 대행하고, 그 남동생인 싯켄 호조 요시토키가 이를 보좌하는 형태가 되었다.

막부는 새로운 쇼군으로 황족 마사나리 친왕을 맞이하고 싶다는 의사를 고토바 상황에게 요청했다. 하지만 상황은 자신의 애첩 이가노 쓰보네(伊賀局) 소유의 셋쓰 지역 장원의 지토를 철폐할 것 등을 요구하며 거절했다. 요시토키는 동생 도키후사에게 군사를 주어 교토로 보냈지만, 조정의 강경한 태도에 협상은 결렬되었다. 결국 요시토키는 황족 쇼군을 포기하고 셋칸케에서 쇼군을 맞이하기로 결정, 1219년 6월 구조 미치이에의 아들인 미토라를 쇼군으로 맞이했다. 이로써 싯켄이 중심이 되어 정무를 집행하는 싯켄 체제가 형성되었다.

쇼군 후계 문제는 고토바 상황과 요시토키 모두에게 불만으로 남았다. 겐포 4년(1216년) 사네토모가 자신의 후계자로 황족 쇼군을 고려했다는 설도 있지만, 사네토모 암살 후 고토바 상황이 황족 쇼군을 거절한 이유를 설명하기 어렵다는 문제점이 있다. 고우치 소스케(河内祥輔)는 사네토모가 황자를 양자로 삼아 쇼군 지위를 물려주고 자신은 후견인이 되려던 구상이 암살로 무너졌고, 막부 내 반대 세력 때문에 황자가 암살될 것을 우려한 고토바 상황이 황자의 안전 보장을 요구했으나 막부가 거절한 것이라고 설명한다.[9]

1219년 7월, 다이리 슈고였던 미나모토노 요리시게가 서면 무사들에게 습격당해 살해되는 사건이 일어났다. 요리시게가 쇼군이 되려 했기 때문이라는 설도 있지만, 고토바 상황이 가마쿠라 조복의 가지기도를 하는 것을 요리시게가 알았기 때문이라는 설도 있다.[10] 이 사건 직후 고토바 상황이 조복 기원에 사용했던 최승사천왕원(最勝四天王院)이 해체되었다.

2. 4. 쇼군 후계 문제와 막부-조정 간 갈등 심화

1219년 1월, 가마쿠라 막부의 3대 쇼군 미나모토노 사네토모가 조카 구교에게 암살되었다. 사네토모의 급사로 가마쿠라의 정무는 미나모토노 요리토모의 정실 호조 마사코가 대행하고, 싯켄 호조 요시토키가 보좌했다.막부는 마사나리 친왕을 새 쇼군으로 맞이하겠다는 의사를 고토바 상황에게 요청했다. 그러나 상황은 애첩 이가노 쓰보네(伊賀局) 소유 셋쓰국 나가노에(長江)·구라하시(倉橋) 장원의 지토 철폐를 요구했다. 요시토키는 이를 막부 근간을 흔드는 것으로 보고 거부, 동생 도키후사에게 1천 기(騎)를 주어 교토에 보내 무력 협박했으나 조정의 강경 태도로 결렬되었다. 요시토키는 황족 쇼군을 포기, 셋칸케에서 쇼군을 맞이하기로 하고 1219년 6월 구조 미치이에의 아들 미토라를 쇼군으로 삼아 싯켄 중심의 정무 집행 체제를 확립했다.

쇼군 후계 문제는 고토바 상황과 요시토키 모두에게 응어리로 남았다.

헤이안 시대 말 호겐의 난, 헤이지의 난 등 조정 내부 항쟁으로 귀족 계급이 쇠퇴하고 무사 계급이 대두되었다. 1185년 최초의 무가 정권 가마쿠라 막부 성립 후, 동일본을 세력 하에 둔 가마쿠라 막부와 서일본 지배를 유지한 조정의 양두 정치가 이어졌다. 조정은 신흥 무가 정권에 반감이 컸지만, 겐지 쇼군이 막부를 이끄는 동안에는 거병하지 않았다. 그러나 미나모토노 요리토모 사후, 2대 쇼군 요리이에와 3대 쇼군 사네토모가 암살되어 겐지 쇼군이 단절되었다. 1219년 사네토모 암살 후 호조 씨가 싯켄 직을 맡아 막부를 실질적으로 장악, 조정은 무가 정권 타도와 일본 전토 통치 회복을 목표로 했고, 2년 후 조큐의 난이 발발했다.

가마쿠라를 본거지로 미나모토노 요리토모를 무가의 맹주로 삼아 도고쿠 무사 중심으로 수립된 가마쿠라 막부는 도고쿠를 중심으로 각지에 슈고, 지토를 설치, 경찰권을 장악했다. 반면 서국 지배는 충분치 않아 조정의 힘이 강해 막부와 조정의 이원 정치 상태였다.

고토바 상황은 『신고킨와카슈』를 직접 짓는 등 학예에 뛰어났고, 무예에도 통달, 사냥을 좋아하는 특이한 천황이었다. 이전의 호쿠멘 부시에 사이멘 부시를 설치, 군사력을 강화했다. 고토바 상황의 재원은 초코도령, 하치조인령 등 각지에 놓인 방대한 장원에 있었다. 그러나 장원 대부분에 막부 지토가 설치되자 연공 미납 등이 일어나 장원 영주인 고토바 상황이나 근신과 분쟁을 일으켰다.

2. 5. 다이리 슈고 살해 사건

겐페이 전쟁(지쇼-주에이의 난)에서 미나모토노 요리토모를 중심으로 도고쿠(東國) 무사들이 가마쿠라 막부를 세웠다. 막부는 도고쿠를 비롯한 여러 지역에 슈고(守護)와 지토(地頭)를 설치해 경찰권을 장악했지만, 서쪽에는 조정의 힘이 강한 지역이 많아 막부와 조정의 이원 통치 상태가 되었다.고토바 상황은 학예와 무예에 능통한 인물이었다. 상황은 북면 무사에 더해 서면 무사를 설치해 군사력을 강화했는데, 그 재원은 조코도 영지(長講堂領)·하치조뇨인 영지(八條女院領) 같은 장원(莊園)에 있었다. 하지만 이들 장원에는 막부의 지토가 배치되어 연공(年貢)이 제때 들어오지 않아, 상황과 막부 지토 사이에 분쟁이 일어났다.

조큐 원년(1219년) 1월, 막부의 3대 쇼군(將軍) 미나모토노 사네토모가 조카 구교(公曉)에게 암살되었다. 사네토모의 급사로 가마쿠라의 정무는 요리토모의 정실 호조 마사코가 대행하고, 싯켄 호조 요시토키가 보좌했다.

막부는 새 쇼군으로 황족 마사나리(雅成) 친왕을 맞이하려 했으나, 상황은 애첩 이가노 쓰보네(伊賀局) 소유의 셋쓰(攝津) 소재 나가노에(長江) · 구라하시(倉橋) 두 장원의 지토 철폐와 고케닌(御家人) 니시나 모리토오 처분 철회를 요구했다. 요시토키는 이를 거부하고, 동생 호조 도키후사에게 1천 기(騎)를 주어 교토에 보냈지만 교섭은 결렬되었다. 요시토키는 황족 쇼군을 포기하고 셋칸케(攝關家)에서 쇼군을 맞이하기로 결정, 미토라(三寅)를 쇼군으로 삼았다.

같은 해 7월, 다이리 슈고(內裏守護) 미나모토노 요리시게가 서면 무사들에게 습격당해 살해되었다. 요리시게가 쇼군이 되려 했기 때문이라고 하지만, 고토바 상황이 막부 관련 문제로 조정 병력을 움직인 것은 부자연스러우며, 요리시게가 고토바 상황의 가마쿠라 조복(調伏)[43]의 가지기도(加持祈祷)[44]를 알았기 때문으로 추정된다. 이 사건 직후 고토바 상황이 조복 기원에 썼던 최승사천왕원(最勝四天王院)이 해체되었다.

3. 난의 발발

조큐 3년(1221년) 5월 14일, 고토바 상황은 야부사메를 구실로 여러 지역의 병력을 모았고, 오반야쿠로 교토에 머무르던 무사 1,700여 기를 모았다.[45] 여기에는 막부의 유력 고케닌인 오노 모리쓰나와 미우라 다네요시도 포함되어 있었다. 막부의 교토슈고였던 오에 지카히로는 상황의 강요로 교토 측에 가담했다. 한편, 친막부파 다이나곤 사이온지 기미쓰네는 유폐되었다. 다음 날인 15일, 교토 측의 후지와라노 히데야스가 이끄는 800기가 교토슈고 이가 미쓰스에의 저택을 습격했다. 미쓰스에는 적은 병력으로 분전했으나 전사했고, 죽기 직전 하인을 탈출시켜 교토에서의 변고를 가마쿠라에 알렸다.[45]

고토바 상황은 여러 지역의 유력 고케닌과 슈고, 지토들에게 요시토키 추토를 명하는 인젠(院宣)을 내렸다.[45] 이와 함께 인근 지역의 관소를 장악하여 막부군을 방비했다. 교토 측은 사기가 크게 올랐고, "조정의 적이 된 요시토키에게 가담하는 자는 천 명도 되지 않을 것이다"라는 낙관적인 태도를 보였다. 그러나 도고쿠 무사였던 죠 이에사다는 "요시토키 측의 무사는 적어도 1만 명은 됩니다. 저도 간토에 있었다면 요시토키를 따랐을 것입니다"라며 지나친 낙관론을 경계했고, 고토바 상황은 이에 노여워했다.[45] 이는 상황이 내린 인젠의 효과를 굳게 믿었기 때문이었다.

조정은 여러 지역의 무사들이 모두 아군이 될 것이라고 확신했다. 고토바 상황은 미우라 요시무라를 필두로 막부의 유력 고케닌들에게 특별히 인젠을 동봉한 사자를 가마쿠라에 보냈다. 특히 요시무라에 대해서는 "(동생 다네요시를) 일본총추포사에 삼아주시면 분명 아군이 될 것입니다"라 약속했기에 크게 기대하고 있었다.[45]

가마쿠라는 사이온지 기미쓰네의 가신인 미요시 나가히라와 이가 미쓰스에가 탈출시킨 하인으로부터 상황이 각지 무사들에게 막부 타도를 명했다는 사실을 19일에 전달받았다. 교토 측 사자는 이보다 조금 뒤에 도착하여 막부 측에 붙들렸다. 다네요시의 밀서를 받은 요시무라는 사자를 되돌려 보내고 곧바로 밀서를 막부에 신고했다. 21일에는 상황의 측근이면서도 상황의 계획에 반대했던 이치조 요리우지가 가마쿠라로 도망쳤다.[46]

상황이 무사들에게 막부 타도를 명하며 군사를 일으키도록 했다는 소식에 가마쿠라의 무사들은 크게 동요했지만, 미나모토노 요리토모의 미망인인 호조 마사코가 요리토모 이래의 은혜를 호소하고 상황 측을 토벌해 달라는 성명을 내면서 일시에 진정되었다. 《조큐키》에서는 호조 마사코 자신이 가마쿠라 무사들 앞에 나타나 고케닌들 앞에서 눈물을 흘리며 연설했다고 전한다.[46] 한편, 《아즈마카가미》에는 13인의 합의제 구성원이었던 고케닌 아다치 가게모리가 마사코의 성명문을 대독하였다고 기록하고 있다.[46]

원래 가마쿠라 무사들은 매우 타산적이었다. 《조큐기》 자광사본(慈光寺本)에는 마사코의 연설에 마음이 움직인 가이국의 다케다 노부미쓰가 출진 후 이웃한 구니의 오가사와라 나가키요에게 "가마쿠라가 이기면 가마쿠라를 따르고 교토가 이기면 교토를 따른다"라며 무사의 관습을 공언했고, 호조 도키후사로부터 은상을 약속받고서야 진군을 시작하는 모습이 그려져 있다.[46]

3. 1. 고토바 상황의 거병

조큐 3년(1221년) 4월 하순, 고토바 상황은 조난사의 불사 수호를 구실로 각지의 병사를 모았다. 4월 28일에는 북면, 서면 무사 및 가까운 나라의 무사, 다이반야쿠의 재경 무사 1000여 기가 고토바 상황의 원어소인 고야인에 모였다.[45] 이들 중에는 유력 고케닌인 오와리 수호 오노 모리쓰나, 오미 수호 사사키 히로쓰나, 검비위사판관미우라 다네요시도 포함되어 있었다.[45] 5월 14일, 막부의 출장 기관인 교토 수호였던 오에 친히로 (오에 히로모토의 아들)는 교토 측에 가담했고, 마찬가지로 교토 수호였던 이가 미쓰스에는 초청을 거부했다.[45] 같은 날, 친막부파 다이나곤사이온지 킨쓰네·사네우지 부자는 유폐되었다.[45] 다음 날인 5월 15일, 교토 측의 다네요시나 후지와라 히데야스, 긴키 및 그 주변 6개국[14] 수호 오치 고레노부 등 800여 기가 미쓰스에의 저택을 습격했다. 미쓰스에는 적은 병력으로 분전하다 전사했지만, 하인을 도망시켜 변고를 가마쿠라에 알렸다.[45]같은 날, 고토바 상황은 "오키시치도"의 고케닌, 수호, 지토 등 불특정 다수를 대상으로 요시토키 추토의 관선지를 발했다.[45] 또한 미우라 씨, 고야마 씨, 다케다 씨 등 유력 고케닌에게는 요시토키 추토의 인선도 발했다.[45] 이와 함께, 가까운 나라의 관소를 점거하여 대비했다.[45] 교토 측의 사기는 높아져 "조적이 된 이상, 요시토키에게 가담하는 자는 천 명도 되지 않을 것이다"라며 낙관적인 태도를 보였다.[45] 그러나 도고쿠 무사 출신 쇼케 사다에는 "요시토키 측의 무사는 만 명을 넘을 것이다. 자신도 간토에 있었다면 요시토키 편을 들었을 것이다"라며 지나친 낙관론을 경계했고, 고토바 상황은 이에 불쾌감을 드러냈다.[45]

고토바 상황 측은 인선의 효과를 확신하며, 각지의 무사들이 아군이 될 것이라고 믿었다.[45] 앞서 언급했듯이, 고토바 상황은 미우라 요시무라를 비롯한 막부의 유력 고케닌에게는 특별히 인선을 덧붙인 사자를 가마쿠라에 보냈다.[45] 특히 미우라 요시무라에 대해서는 그의 동생 다네요시가 "(실조의 후계인) 일본 총 추포사로 임명된다면 아군이 되겠다"고 약속했기 때문에 큰 기대를 걸고 있었다.[45]

3. 2. 호조 마사코의 연설과 막부군의 결집

조큐의 난에서 호조 마사코가 가마쿠라 막부의 고케닌들에게 미나모토노 요리토모 이래의 은혜를 호소하며 결집을 촉구한 연설은 중요한 전환점이었다.고토바 상황이 무사들에게 막부 타도를 명하며 군사를 일으키도록 했다는 소식에 가마쿠라의 무사들은 크게 동요했지만, 미나모토노 요리토모의 미망인이었던 호조 마사코가 요리토모 이래의 은혜를 호소하고 상황 측을 토벌해 달라는 성명을 내면서 일시에 진정되었다. 《조큐키》에서는 호조 마사코 자신이 가마쿠라 무사들 앞에 나타나 고케닌들 앞에서 눈물을 흘리며 연설했다고 전한다.[46]

마사코의 연설은 고케닌들의 마음을 움직여 호조 요시토키를 중심으로 결집하는 데 성공했다. 그러나 《조큐키》 자광사본(慈光寺本)에는 다케다 노부미쓰가 출진 후 이웃한 구니의 오가사와라 나가키요에게 "가마쿠라가 이기면 가마쿠라를 따르고 교토가 이기면 교토를 따른다"라며 무사의 관습을 언급하고, 호조 도키후사로부터 은상을 약속받고서야 진군을 시작하는 모습이 나타나, 무사들이 타산적이었음을 보여준다.[46]

4. 난의 경과

1221년 5월, 고토바 상황은 쇼군 가문 및 호조씨와의 상의 없이 황위 계승 방안을 결정했다. 이후 교토 동부 무사 중 잠재적 동맹 세력을 대규모 축제에 초대하여, 초대를 거절한 이들을 통해 충성심을 확인했다. 이 과정에서 막부에 충성한 한 장교가 살해되었다. 며칠 후, 조정은 쇼군의 섭정이자 대표인 호조 요시토키를 불법자로 선언했고, 사흘 뒤 동일본 전체가 공식적으로 반란을 일으켰다.[2]

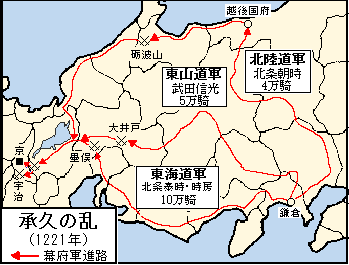

호조 요시토키는 과거 사용했던 삼면 공격 전략을 다시 사용하여 교토의 고토바 군대에 대한 공세를 시작했다. 하나는 산에서, 다른 하나는 북쪽에서 진군했으며, 요시토키의 아들 호조 야스토키가 지휘하는 세 번째 부대는 도카이도를 통해 접근했다.[2]

이들 막부군은 수도로 진격하며 거의 저항을 받지 않았다. 황실 사령관들은 전투에서 패배했다. 고토바 상황은 연이은 패전 소식을 듣고 히에이 산의 소헤이에게 도움을 요청했으나, 그들은 약하다는 이유로 거절했다. 고토바 상황은 교토로 돌아갔고, 황실 군대 잔당은 41년 전 겐페이 전쟁의 첫 전투가 벌어졌던 우지 강 다리에서 마지막 저항을 시도했다. 그러나 야스토키의 기병대가 돌격하여 황실 군대를 격파하고 교토로 진격했다.[2]

결국 수도는 막부군에 점령되었고, 고토바 상황의 반란은 실패로 끝났다. 고토바 상황은 오키 제도로 유배되어 다시는 돌아오지 못했다. 쓰치미카도 상황 (도사 국)과 준토쿠 상황 (사도 섬)을 포함한 그의 아들들 역시 유배되었고, 최근 즉위한 추쿄 천황은 고호리카와 천황으로 교체되었다.

'''막부군'''

'''조정군'''

4. 1. 막부군의 진격

호조 요시토키, 야스토키, 도키후사, 오에노 히로모토, 미우라 요시무라, 아다치 가게모리 등이 모여 작전회의를 열었다. 하코네, 아시가라에서 결사항전을 벌이자는 신중론에 맞서 히로모토는 교토로의 적극적인 출격을 주장했고, 마사코의 재결로 히로모토의 주장이 채택되어 병사를 모았다. 5월 22일, 도카이도, 도산도, 호쿠리쿠도의 세 방향으로 나누어 교토로 진격했다. 도카이도 군은 당초 18기(騎)만으로 가마쿠라를 출발했고, 야스토키가 도중에 가마쿠라로 돌아가 천황이 직접 병사를 이끄는 상황에서 어떻게 대처할 지를 요시토키에게 물었을 때 요시토키는 "천황에게는 활을 겨눌 수 없다. 즉시 갑옷을 벗고 활의 시위를 끊고 항복하라. 수도에서 병력만 보내온다면 힘이 다할 때까지 싸워라"고 명령했다고 한다.[2]막부 군은 도로상에서 서서히 병력을 증강했고 최종적으로는 19만 기로 늘어났다(《아즈마카가미》). 요시토키는 붙잡은 상황의 사자에게 "상황께서 싸움을 좋아하시는 것 같아서 동생 호조 도키후사와 아들 야스토키에게 19만 기를 주어 보냈습니다. 부족하다 여기신다면, 발이 빠른 사자를 즉각 보내주시면 제가 몸소 20만 기를 거느리고 교토로 올라가겠나이다."라는 취지의 선전포고 서찰을 주고 교토로 돌려보냈다.

막부군에 맞서기 위해 후지와라 히데야스를 총대장으로 하는 17,500여 기를 미노에 보냈다. 이들은 미노와 오와리의 경계인 오와리 강에 포진했지만, 막부군보다도 훨씬 적은 병력을 그나마 분산시키는 실책을 범했다. 6월 5일 다케다 노부미쓰·오가사와라 나가키요가 이끄는 도산도군 5만여 기가 오이에 도(大井戶渡)에 진을 치고 있던 오우치 고레노부의 교토측 무사 2천 기를 격파했다. 후지와라 히데야스와 미우라 다네요시는 지키기 어렵다고 판단해 우지·세타에서 교토를 지키기로 하고 재빨리 퇴각을 결정했다. 6일 야스토키와 도키후사가 이끄는 막부군 주력인 도카이도 군 10만 기가 오와리 강을 건너 스노마타의 진(陣)을 쳤고, 진을 탈출해 외곽에서 야마다 시게타다 등이 구이세 강에서 분전했으나 교토측은 완전히 무너져 대패하고 만다. 호조 아사토키가 이끄는 호쿠리쿠도 4만 기도 교토측을 격파하고 가가에 난입, 교토 진격을 눈 앞에 두고 있었다.

미노와 오와리에서의 패전 소식에 교토측은 동요했고 도성 안은 대혼란에 빠졌다. 고토바 상황은 직접 무장하고 히에이 산에 올라가 승병들과 협력하고자 했지만, 히에이 산 엔랴쿠지는 이를 거절했고, 어쩔 수 없이 교토측은 남은 전 병력을 모아 우지·세타에 진을 치고 우지강에서 막부 군을 방어하기로 결정했다. 6월 13일, 양쪽은 충돌했다. 교토측은 우지강의 다리를 부수고 비가 내리는 와중에도 활을 쏘며 결사적으로 항전했다. 막부군은 호우로 불어난 물 때문에 강을 건너지 못하고 공격하지 못하다가 다음날인 14일, 장애를 무릅쓰고 적들이 지키고 있는 앞에서 바로 강을 건넜다. 많은 익사자를 내가며 적진을 돌파하는데 성공한 막부군의 공격 앞에 교토측은 패주했고, 막부군은 교토로 들이닥쳤다.[2]

4. 2. 오와리 강 전투

요시토키, 야스토키, 도키후사, 오에노 히로모토, 미우라 요시무라, 아다치 가게모리 등은 5월 19일에 작전회의를 열었다. 하코네와 아시가라에서 결사항전을 하자는 신중론이 유력했다.[2] 그러나 히로모토는 즉시 교토로 진격할 것을 주장했고, 마사코도 이에 찬성하여 무사시국 군세가 도착하는 대로 교토로 진격하도록 명령했다.5월 22일, 도카이도군 제1진이 가마쿠라를 출발했고, 25일에는 도카이도군 10만 기, 도산도군 5만 기, 호쿠리쿠도군 4만 기가 편성되었다. 야스토키는 도중에 가마쿠라로 돌아가 상황이 직접 군사를 이끌 경우 어떻게 대처할지를 요시토키에게 물었다. 요시토키는 "임금의 가마에는 활을 당길 수 없다. 즉시 갑옷을 벗고 활의 시위를 끊고 항복하라. 교토에서 병사만 보내면 힘껏 싸워라."라고 명령했다(『마스카가미』). 막부군은 길을 따라 서서히 병력을 늘려, 『아즈마카가미』에 따르면 최종적으로 19만 기가 되었다.

요시토키는 붙잡은 상황의 사자에게 '''"상황께서 싸움을 좋아하시는 것 같아서 동생 호조 도키후사와 아들 호조 야스토키에게 19만 기를 주어 보냈습니다. 부족하다 여기신다면, 발이 빠른 사자를 즉각 보내주시면 제가 몸소 20만 기를 거느리고 교토로 올라가겠나이다."'''라는 내용의 선전포고 서찰을 주고 교토로 돌려보냈다.

고토바 상황과 교토 측 지휘부는 막부군의 출격을 예측하지 못하고 당황했다. 이들은 막부군에 맞서기 위해 후지와라 히데야스를 총대장으로 하는 17,500여 기를 미노국에 보냈다. 이들은 미노와 오와리국의 경계인 오와리가와에 포진했지만, 막부군보다 훨씬 적은 병력을 분산시키는 실책을 범했다.

6월 5일, 다케다 노부미쓰와 오가사와라 나가키요가 이끄는 도산도군 5만여 기가 오치 유키노부가 이끄는 교토 측 무사 2천 기를 격파했다. 후지와라 히데야스와 미우라 다네요시는 우지와 세타에서 교토를 지키기로 하고 퇴각했다. 6일, 야스토키와 도키후사가 이끄는 막부군 주력인 도카이도군 10만 기가 오와리 강을 건너 스노마타의 진을 공격했다. 야마다 시게타다 등이 구이세가와에서 분전했으나 교토 측은 대패했다.

4. 3. 우지 강 전투

야스토키, 도키후사 등이 이끄는 막부군은 미노와 오와리의 경계인 오와리 강에서 교토 측을 격파하고 진군을 계속했다. 이에 맞서 고토바 상황은 남은 병력을 모두 우지 · 세타에 집결시켜 우지 강에서 막부 군을 방어하기로 결정했다.6월 13일, 양측은 우지 강에서 충돌했다. 교토 측은 우지 강의 다리를 끊고 빗물처럼 화살을 쏘며 필사적으로 방어했다. 그러나 막부군은 폭우로 불어난 강물에도 불구하고 다음날인 14일, 사사키 노부쓰나를 선두로 강을 건너 적진 돌파에 성공했다.[24] 많은 익사자를 냈지만, 결국 교토 측은 패주했고 막부군은 교토로 들이닥쳤다.

《조큐키》에 따르면, 패주한 교토 측 무사 미우라 다네요시, 야마다 시게타다 등은 마지막 일전을 준비하고자 고쇼로 달려갔으나 상황은 문을 굳게 닫고 그들을 돌려보냈다. 야마다 시게타다는 "겁쟁이 주군에게 속았다!"며 문을 치면서 분개했다고 한다. 한편 고토바 상황은 태도를 바꾸어 막부군에게 사자를 보내 "이번 난은 모신(謀臣)이 기획한 것"이라며 호조 요시토키 추토의 선지를 취소하고, 대신 후지와라노 히데야스와 미우라 다네요시 등을 잡아들일 것을 명하는 선지를 내렸다.

상황에게 버림받은 교토 측 무사들은 도지(東寺)에서 버티면서 저항했지만, 미우라 요시무라의 공격에 후지와라노 히데야스나 야마다 시게타다는 패주하고 미우라 다네요시는 분전 끝에 자결했다.

4. 4. 교토 함락과 상황의 항복

야스토키, 도키후사 등이 참가한 작전회의에서는 하코네 · 아시가라(足柄)에서 결사항전을 벌이자는 신중론이 대두되었으나, 오에노 히로모토는 교토로의 적극적인 출격을 주장했고, 마사코의 재결로 히로모토의 주장이 채택되었다. 5월 22일, 막부군은 도카이도(東海道) · 도산도(東山道) · 호쿠리쿠도(北陸道)의 세 방향으로 나누어 교토로 진격했다. 야스토키는 도중에 가마쿠라로 돌아가 요시토키에게 천황이 직접 병사를 이끄는 상황에서 어떻게 대처할 지를 물었고, 요시토키는 "천황에게는 활을 겨눌 수 없다. 즉시 갑옷을 벗고 활의 시위를 끊고 항복하라. 수도에서 병력만 보내온다면 힘이 다할 때까지 싸워라"고 명령했다고 전해진다.[2]

막부군은 도로상에서 서서히 병력을 증강했고 최종적으로는 19만 기로 늘어났다(《아즈마카가미》). 요시토키는 붙잡은 상황의 사자에게 "상황께서 싸움을 좋아하시는 것 같아서 동생 호조 도키후사와 아들 호조 야스토키에게 19만 기를 주어 보냈습니다. 부족하다 여기신다면, 발이 빠른 사자를 즉각 보내주시면 제가 몸소 20만 기를 거느리고 교토로 올라가겠나이다."라는 취지의 선전포고 서찰을 주고 교토로 돌려보냈다. 고토바 상황과 교토측 지휘부는 당황했고, 막부군에 맞서기 위해 후지와라노 히데야스를 총대장으로 하는 17,500여 기를 미노에 보냈다. 이들은 미노와 오와리의 경계인 오와리(尾張) 강에 포진했지만, 막부군보다 훨씬 적은 병력을 분산시키는 실책을 범했다. 6월 5일 다케다 노부미쓰·오가사와라 나가키요가 이끄는 도산도군 5만여 기가 오이에 도(大井戶渡)에 진을 치고 있던 오우치 고레노부의 교토측 무사 2천 기를 격파했다. 후지와라노 히데야스와 미우라 다네요시는 지키기 어렵다고 판단해 우지 · 세타(瀨田)에서 교토를 지키기로 하고 재빨리 퇴각했다. 6일 야스토키와 도키후사가 이끄는 막부군 주력인 도카이도 군 10만 기가 오와리 강을 건너 스노마타(墨俣)의 진(陣)을 쳤고, 진을 탈출해 외곽에서 야마다 시게타다 등이 구이세(杭瀨) 강에서 분전했으나 교토측은 완전히 무너져 대패했다. 호조 도모토키가 이끄는 호쿠리쿠도 4만 기도 교토측을 격파하고 가가에 난입, 교토 진격을 눈앞에 두고 있었다.

미노와 오와리에서의 패전 소식에 교토측은 동요했고 도성 안은 대혼란에 빠졌다. 고토바 상황은 직접 무장하고 히에이 산에 올라가 승병들과 협력하고자 했지만, 앞서 상황이 내렸던 지샤에 대한 억제책에 불만을 품고 있던 히에이 산은 이를 거절했다.[2] 어쩔 수 없이 교토측은 남은 전 병력을 모아 우지 · 세타에 진을 치고 우지 강에서 막부군을 방어하기로 결정, 구게들도 다이쇼군(大將軍)으로써 참진했다. 6월 13일, 양쪽은 충돌했다. 교토측은 우지 강 다리를 부수고 비가 내리는 와중에도 활을 쏘며 결사적으로 항전했다. 막부군은 호우로 불어난 물 때문에 강을 건너지 못하고 공격하지 못하다가 다음날인 14일, 장애를 무릅쓰고 적들이 지키고 있는 앞에서 바로 강을 건넜다. 많은 익사자를 내며 적진을 돌파하는데 성공한 막부군의 공격 앞에 교토측은 패주했고, 막부군은 교토로 들이닥쳤다. 막부군은 지샤 및 교토측의 구게, 무사들의 저택에 불을 지르고 약탈과 폭행을 일삼았다.

《조큐기》에 따르면 패주한 교토측 무사 후지와라노 히데야스와 미우라 타네요시, 야마다 시게타다는 최후의 일전을 준비하고자 고쇼로 달려갔으나 상황은 문을 굳게 닫고 그들을 돌려보냈다. 야마다 시게타다는 "겁쟁이 주군에게 속았다!"며 문을 치면서 분개했다고 한다. 한편 고토바 상황은 태도를 바꾸어 막부군에게 사자를 보내 "이번 난은 모신(謀臣)이 기획한 것"이라며 요시토키 추토의 선지를 취소하고, 대신 후지와라노 히데야스와 미우라 다네요시 등을 잡아들일 것을 명하는 선지를 내렸다. 상황에게 버림받은 교토측 무사들은 도지(東寺)에서 버티면서 저항했지만, 미우라 요시무라의 공격에 후지와라노 히데야스나 야마다 시게타다는 패주하고 미우라 다네요시는 분전 끝에 자결했다.

5. 전후 처리

1221년 조큐의 난 이후, 막부는 주모자들과 교토 측 인사들에 대한 대대적인 숙청과 처벌을 단행했다. 이 과정에서 조정의 권위는 크게 약화되었고, 막부의 권력은 더욱 강화되었다.

- 주모자 처벌 및 유배: 난의 주모자인 고토바 상황은 오키로, 준토쿠 상황은 사도로 유배되었다. 막부 토벌 계획에 반대했던 쓰치미카도 상황은 스스로 도사로 유배를 떠났고, 이후 아와로 옮겨졌다. 고토바 상황의 아들들 역시 각각 다른 지역으로 유배되었다. 어린 주쿄 천황은 폐위되었고, 고호리카와 천황이 새롭게 즉위했다.

- 교토 측 인사 숙청: 막부 토벌 계획에 가담한 귀족들과 무사들은 처형되거나 유배, 근신 처분을 받았다. 이 과정에서 많은 고케닌들까지 숙청 대상에 포함되었다.

- 영지 몰수 및 재분배: 고토바 상황과 교토 측 인사들이 소유했던 막대한 영지는 몰수되어 막부 측에 귀속되었다. 이 영지들은 막부 측 고케닌들에게 재분배되었고, 새로운 지토들이 대거 임명되었다.

- 정치 권력 변화: 친막부파였던 사이온지 긴쓰네는 내대신에 임명되어 막부의 의향에 따라 조정을 이끌었다. 난 이후에도 인세이가 존속하고, 막부가 그 아래에서 여러 국가의 슈고권을 행사한 점에서는 변함이 없었다.

- 인근신층 변화: 처형된 인근신의 다수는 고토바 상황의 지지를 받아 가격의 상승을 목표로 했던 가문이었지만, 난으로 인해 반대로 쇠퇴하거나 몰락하게 되었고, 인근신층에도 변화가 보였다.

- 무가 정권 확립: 조큐의 난은 가마쿠라와 교토의 이원 정치를 끝내고 무가 정권을 확립하는 의의가 있었다.[32]

- 니치렌의 해석: 조큐의 난 다음 해에 태어난 니치렌은 이 사건을 "선대 미문의 하극상"으로 파악했다. 조정에는 이미 국가를 통치할 힘이 없다고 여겨 "왕법은 이미 다했다"고 해석했다. 니치렌은 가마쿠라의 호조 도쿠소 가문을 진정한 "일본의 국주(국왕)"라고 생각했다.[33]

- 혁명으로 보는 관점: 조큐의 난은 무사가 귀족 계급을 타도하는 혁명으로 여겨지기도 했다. 그러나 실제로는 지배 계급이 공가에서 무가로 바뀌는 획기로, 이후에도 공무 협조가 이루어졌다.

5. 1. 상황과 관련자들의 유배

1221년 7월, 고토바 상황은 오키로, 준토쿠 상황은 사도로 각각 유배되었다.[2] 쓰치미카도 상황은 스스로 원해서 도사로 유배되었다가 후에 아와로 옮겨졌다. 고토바 상황의 아들인 마사나리 친왕과 요리히토 친왕도 각각 다지마와 비젠으로 유배되었다. 주쿄 천황은 폐위되었고(메이지 이후에 시호가 주어짐), 고호리카와 천황이 즉위했다. 사이온지 긴쓰네는 내대신에 임명되어 막부의 의향에 따라 조정을 이끌었다.[2]고토바 상황이 소유했던 막대한 장원은 몰수되어 교조 법친왕(모리사다 친왕)에게 주어졌지만, 그 지배권은 막부가 장악했다.

막부 토벌 계획에 참가했던 이치조 노부요시, 하무로 미쓰지카, 미나모토노 아리마사, 하무로 무네유키, 다카쿠라 노리시게 등은 가마쿠라로 압송되던 길에 처형되었고, 나머지 인의 근신들도 각지에 유배되거나 근신 처분을 받았다. 고토 모토키요, 사사키 쓰네타카, 고노 미치노부, 오에 지카히로 등 막부 고케닌들을 포함한 교토 측 무사들도 다수 숙청되고 추방되었다.[25]

5. 2. 로쿠하라 단다이 설치와 조정 감시 강화

1221년 조큐의 난이 끝난 후, 막부군의 총대장이었던 호조 야스토키와 도키후사 등은 교토의 로쿠하라에 머무르며 조정의 감시 및 서국 무사의 통솔을 맡았다. 조정은 교토 슈고를 대신해 새롭게 설치된 로쿠하라 단다이의 감시를 받게 되었고, 왕위 계승을 비롯해 조정에 대한 가마쿠라 막부의 통제가 강화되었다.[26] 또한 교토측의 구게, 무사의 소유 영지 약 3,000개소가 몰수되어 막부측 고케닌에게 지급되고, 새로운 지토가 대량으로 보임되었다.난 후, 원(院)에도 동원권이 있던 재경(在京) 고케닌의 지배는 모두 로쿠하라 단다이에 위임되어, 국가의 군사력이 거의 완전히 막부의 손에 돌아갔다.[26]

막부는 조정을 감시하고 황위 계승도 관리하게 되었고, 조정은 막부를 꺼려 세세한 부분까지 막부에 문의하게 되었다. 인세이의 재정적 기반이었던 하치조인령 등의 소령도 일단 막부에 몰수되어, 치천의 군의 관리 하에 반환된 후에도 그 실질적인 소유권은 막부에 귀속되었다. 조큐의 난은 가마쿠라와 교토의 이원 정치를 끝내고 무가 정권을 확립하는 의의가 있었다.[32]

5. 3. 몰수 영지와 새로운 지토 임명

고토바 상황이 소유하고 있던 막대한 장원은 몰수되어, 새로운 천황의 아버지로서 '치천의 군'이 되어 인세이를 행하게 된 교조 법친왕에게 물려주었다. 다만 그 지배권은 막부가 장악했다.막부 토벌 계획에 참가한 고토바인 측의 '구교로서 싸움을 일으킨 장본인(合戰張本公卿)'으로 지명된 이치조 노부요시, 하무로 미츠치카, 미나모토 아리마사, 하무로 무네유키, 타카쿠라 노리시게 등의 구교들은 가마쿠라로 압송되던 길에 처형되었고, 나머지 인의 근신들도 각지에 유배, 혹은 근신 처분이 내려졌다. 또한 고토 모토키요, 사사키 쓰네타카, 고노 미치노부, 오에 지카히로 등 막부 고케닌들까지 포함된 교토 측의 무사도 다수 숙청되고 추방되었다.

난 후, 조정의 군사력은 거의 완전히 막부의 손에 들어갔다.[26] 또한 몰수된 3천여 곳에 달하는 교토 측 소유 영지의 대부분에는 도고쿠 고케닌이 지토로서 임명되었다.[26]

6. 난의 영향

조큐의 난 이후, 조정은 막부에 완전히 종속되어 왕위 계승 문제까지 막부의 간섭을 받았다. 조정은 막부를 두려워하여 사소한 일까지 보고하고 지시를 구했다.[29] 인세이(院政)의 재정적 기반이었던 조코도령(長講堂領)과 하치조뇨인령 등 상황 소유 영지는 일단 막부에 몰수되었다가 치천에게 관리권이 돌아갔지만, 실질적인 소유권은 막부에 귀속되었다.[32]

고토바인의 지지를 받아 집안의 지위 상승을 꾀했던 인의 근신들은 난의 실패로 처형되면서 가문이 몰락하거나 쇠퇴했고, 이는 인의 근신층 구성에 변화를 가져왔다. 보몬 다다노부(거병파)와 사이온지 긴쓰네(반대파) 가문이 대표적인 사례이다.

교토를 지지하던 사이고쿠(서일본)의 구게(귀족)·무가(무사)들의 땅은 몰수되어 전공이 있는 고케닌(무사)들에게 지급되었고, 이는 싯켄 호조 집안과 고케닌 사이의 신뢰를 강화했다. 많은 고케닌이 서국으로 이주하면서 막부의 지배력은 기나이(畿內)에까지 미치게 되었다.

난 이듬해에 태어난 승려 니치렌(日蓮)은 이 사건을 '하극상'으로 보았지만, 교토 조정은 이미 통치 능력을 상실했다고 평가했다. 도고쿠 출신으로 교토에 반감을 가졌던 그는 호조 도쿠소 가문을 '일본의 국왕'으로 여겨 가마쿠라 막부에만 포교 활동을 집중했고, 교토 조정에는 소극적이거나 부정적인 태도를 보였다.[33]

6. 1. 조정 권위의 실추와 막부 지배력 강화

조큐의 난 이후 조정은 막부에 완전히 종속되었다. 막부는 조정을 감시하며 왕위 계승까지 관여하게 되었고, 조정은 막부를 두려워하여 세세한 부분까지 막부에 보고하며 막부의 지시를 구하는 입장이 되었다.[29] 인세이(院政)의 재정적 기반이었던 하치조인령 등의 영지도 일단 막부에 몰수되었다가 치천에게 관리권이 돌아간 뒤에도 실질적인 소유권은 막부에 귀속되었다.[32]교토를 지지하던 사이고쿠의 구게·무가들로부터 많은 땅을 몰수하여 이를 전공이 있는 고케닌에게 대량으로 지급했기 때문에 싯켄 호조 집안과 고케닌 사이의 신뢰 관계는 견고해졌으며, 많은 고케닌이 서국으로 이주하면서 막부의 지배는 기나이(畿內)에까지 강하게 미치게 되었다.

처형된 인근신 대다수는 고토바 상황의 지지를 받아 가격 상승을 목표로 했던 가문이었지만, 난으로 인해 반대로 쇠퇴하거나 몰락하게 되었고, 인근신층에도 변화가 일어났다.

조큐의 난 다음 해에 태어난 승려 니치렌(日蓮)은 이 사건을 '선대 미문의 하극상'으로 여겼지만, 교토 조정에는 이미 나라를 다스릴 힘이 없으며 "왕법(王法)은 이미 다하였다"고 해석했다. 그는 호조 도쿠소 가문이야말로 진정한 '일본의 국주(국왕)'라 생각하여, 가마쿠라 막부에게만 포교를 행했고 교토나 조정에 대한 포교에는 소극적이거나 부정적이었다.[33]

6. 2. 인세이의 변화

조큐의 난 이후 조정은 막부에 완전히 종속되었다. 막부는 조정을 감시하며 왕위 계승까지도 관여하게 되었고, 조정은 막부를 두려워해 세세한 부분까지 빠뜨리지 않고 막부에 보고하며 막부의 지시를 구하는 입장이 되었다.[29] 인세이(院政)의 재정적 기반이었던 조코도령(長講堂領)·하치조뇨인령 등 상황 소유의 영지도 일단 막부에 몰수되었다가 다시 치천에게 관리권이 돌아간 뒤에도 최종 소유권만은 막부에 귀속되었다.[32]또한 고토바인의 지지를 얻어 집안의 지위 상승을 꾀했던 자들이 인의 근신으로서 처형되었는데, 조큐의 난이 실패로 돌아가면서 지위 상승은커녕 쇠퇴(혹은 몰락)하게 되어 인의 근신층 구성에도 변화가 일어났다. 이는 아버지가 처음 대신이 된 뒤 자신의 승진 과정도 그와 비슷하게 밟아가던 보몬 다다노부(거병파)와 사이온지 긴쓰네(반대파) 및 그 자손들이 조큐의 난을 기회로 크게 나뉘고 있는 데서도 볼 수 있다.

또한 교토를 지지하던 사이고쿠의 구게·무가들로부터 많은 땅을 몰수하여 이를 전공이 있는 고케닌에게 대량 지급해 주었기에 싯켄 호조 집안과 고케닌 사이의 신뢰 관계는 견고해졌으며, 가마쿠라 막부의 개부기(開府期)에 이어 많은 고케닌이 서국으로 이주하면서 막부의 지배는 기나이(畿內)에까지 강하게 미치게 되었다.

난이 있고 이듬해에 태어난 승려 니치렌(日蓮)은 이 사건을 '선대 미문의 하극상'으로 여겼지만, 교토 조정에는 이미 나라를 다스릴 힘이 없으며 "왕법(王法)은 이미 다하였다"고 해석했다. 그 자신이 도고쿠 출신으로 교토에 대해 품었을 강한 반발심까지 합쳐져, 가마쿠라 막부(호조 종가)야말로 진정한 '일본의 국주(국왕)'라 생각해, '수많은 탄압에도 불구하고' 국가를 일으킨 가마쿠라 막부에게만 포교를 행했고 교토나 조정에 대한 포교에는 소극적, 혹은 부정적이 되었다는 견해가 있다.[33]

6. 3. 무가 정권의 확립

조큐의 난 이후, 조정은 막부에 완전히 종속되었다. 막부는 조정을 감시하며 왕위 계승에까지 관여했고, 조정은 막부의 지시를 따르는 입장이 되었다.[29] 인세이(院政)의 재정 기반이었던 하치조인령 등의 영지도 막부에 몰수되었다가 치천에게 관리권이 돌아간 후에도 실질적인 소유권은 막부에 귀속되었다.[32]교토를 지지하던 사이고쿠의 구게·무가들로부터 많은 땅을 몰수하여 전공이 있는 고케닌에게 지급했기에, 싯켄 호조 집안과 고케닌 사이의 신뢰 관계는 견고해졌다. 많은 고케닌이 서국으로 이주하면서 막부의 지배는 기나이(畿內)에까지 강하게 미치게 되었다.

헤이안 시대 말기 호겐의 난이나 헤이지의 난 등으로 귀족 계급이 쇠퇴하고 무사 계급이 대두된 이후, 1185년 최초의 무가 정권인 가마쿠라 막부가 성립되었다. 그러나 동일본을 세력 하에 둔 가마쿠라 막부와 서일본을 지배한 조정의 양두 정치로 이어졌다. 겐지 쇼군이 가마쿠라 막부를 이끄는 동안에는 조정의 반감이 컸지만 거병으로 이어지지는 않았다. 그러나 가마쿠라 막부의 초대 쇼군인 미나모토노 요리토모 사후, 2대, 3대 쇼군이 잇따라 암살되어 겐지 쇼군이 단절되었다. 1219년 이후 호조 씨가 싯켄 직을 맡으며 가마쿠라 막부를 실질적으로 장악했고, 조정은 무가 정권 타도와 일본 전토 통치 회복을 목표로 하게 되었으며, 2년 후 조큐의 난이 발발했다.

고토바 상황은 오키 섬, 준토쿠 상황은 사도 섬으로 유배되었다. 토벌 계획에 반대했던 쓰치미카도 상황은 스스로 도사 국으로 유배되었다(후에 아와 국으로 옮겨짐). 추쿄 천황은 폐위되었고, 고토바의 이복 형 교스케 입도 친왕(모리사다 친왕)의 황자가 즉위했다(고호리카와 천황). 친막부파였던 사이온지 킨츠네가 내대신에 임명되어 막부의 의향을 받아 조정을 주도하게 되었다.

고토바 상황 측의 "합전 장본 공경"은 처형되었고, 보몬 타다노부 등 원근신(院近臣)도 유배 또는 근신 처분을 받았다. 또한 고케닌을 포함한 교토 측 무사들이 다수 숙청, 추방되었다.

난 후, 원에도 동원권이 있던 재경(在京) 고케닌의 지배는 모두 로쿠하라 탄다이에 위임되어 국가 군사력이 거의 완전히 막부의 손에 돌아갔다.[26] 몰수된 3천여 곳에 달하는 교토 측 소령의 대부분에는 도고쿠 고케닌이 지토(地頭)로서 입부하게 되었다.[26]

조큐의 난은 가마쿠라와 교토의 이원 정치를 끝내고 무가 정권을 확립하는 의의가 있었다는 지적이 있다.[32]

7. 난의 성격 논쟁: '난(乱)'인가 '변(変)'인가

야스다 모토히사(安田元久)에 따르면, 조큐의 난에 대한 호칭은 시대와 사관에 따라 다르게 나타난다. 가마쿠라 막부 측 문헌인 《아즈마카가미》에는 "조큐 병란", "조큐 역란", "조큐 3년 합전", "조큐 3년 대란" 등으로 기록되어 있다. 남북조 시대에는 북조 측 무사가 쓴 것으로 추정되는 《호랴쿠키》에는 "조큐의 난", "조큐의 일"로, 남조 측 기타바타케 지카후사가 쓴 《신황정통기》에는 "조큐의 난"으로 표기되어 있다.[34]

다이쇼 시대 중기까지는 "조큐의 난"이라는 표기가 주류였으나, 황국사관 대두 이후 "조큐의 변"이라는 표기가 나타났다. 에도 시대 존왕론에 근거한 《대일본사》는 "조큐의 난"이라고 표기하고, 고토바 상황을 역신 호조 요시토키의 피해자로 보았다. 《대일본사》 편찬에 참여한 아즈치 탄하쿠는 《다이일본사 산야부》에서 "조큐의 변" 표기를 처음 사용했다.[34]

제2차 세계 대전 이후에는 요시카와 고분칸의 《국사대사전》 등에서 "난" 표기가 주류가 되었다. 그러나 다나카 타쿠의 《교양 일본사》, 메이세이샤의 《최신 일본사》, 새로운 역사 교과서를 만드는 모임의 《새로운 역사 교과서》 등 보수파에서는 "변" 표기를 사용하기도 한다.[34]

7. 1. 황국사관과 '조큐의 변' 표기

다이쇼 중기까지는 '조큐의 난(乱)'이라는 표기가 주류였으나, 황국사관(皇國史観)의 영향으로 '조큐의 변(変)'이라는 표기를 사용하게 되었다. 이는 고토바 상황이 '반란'을 일으킨 것이 아니라는 사상적 입장을 우선했기 때문이다.가마쿠라 막부의 공식 역사서인 《아즈마카가미》에는 이 사건을 「조큐 병란」(承久兵乱), 「조큐 역란」(承久逆乱), 「조큐 3년의 합전」(承久三年合戦), 「조큐 3년의 대란」(承久三年大乱) 등으로 기록하고 있다. 대부분의 사서들은 막부가 사라진 뒤인 다이쇼 중기까지 이 사건을 '조큐의 난(亂)', 즉 반란으로 불렀다.

그러나 천황 중심으로 역사를 해석하는 황국사관이 대두되면서, 이 사건을 「조큐의 변(変)」으로 표기해야 한다는 움직임이 일어났다. 1920년 일본의 국정교과서 『심상소학국사』(尋常小学国史)에서 「변」으로 표기한 것이 그 시작이었다. 이는 "천황 폐하께서 '간신' 막부를 타도하고자 했다가 쫓겨나는 불측한 지경이 되셨는데, 그걸 어떻게 '반란'이라 부를 수 있느냐"라는 존왕론의 관점에서 비롯된 것이다.

에도 시대에 이미 존왕론의 선구였던 미토학의 사상을 토대로 한 《대일본사》(大日本史)에서 이 사건을 「조큐의 난리(難)」로 표기한 적이 있었다. 유학의 명분론에 의해, '권신'(權臣) 호조 요시토키에 대한 비판과 함께 고토바인을 권신의 횡포에 의한 피해자로 보는 시각이 대두되었고, 이것이 메이지 유신 이후 역사 해석에 영향을 주게 되었다.

하지만 고토바인의 실책에 대한 비판도 온당했기에, 미토학자들도 「반란」과 「난리」라는 말을 같이 사용하였다. 야스다 모토사다는 '변'은 불의의 정치적, 사회적 사건에, '난'은 무력을 동반한 사건에 사용되기에 전란이 발생한 본 사건에 '변' 표기는 무리가 있다고 지적하며 조큐의 난이라는 명칭을 지지하였다.[34]

제2차 세계 대전 패전 후 일본에서는 다시 '조큐의 난'이라는 표기가 학계의 주류가 되었다. 그러나 일본 사회의 보수우익 일각에서는 여전히 천황 중심 사관의 견지에서 이 사건을 '조큐의 변'이라고 부르고 있다. 메이세이샤(明成社)의 고등학교용 교과서인 《최신일본사》(最新日本史), 새 역사교과서를 만드는 모임의 중학교용 교과서 "새 역사교과서" 등에서 '조큐의 변'이라 부르고 있다.

7. 2. 전후 '조큐의 난' 표기 복귀

다이쇼 중기까지는 '조큐의 난'이라는 표기가 주류였으나, 황국사관의 영향으로 '조큐의 변'이라는 표기를 사용하게 되었다. 이는 상황이 '반란'을 일으킨 것은 아니라는 사상적 입장을 우선했기 때문이다.[34]가마쿠라 막부의 공식 역사서인 《아즈마카가미》에는 이 사건을 「조큐 병란」(承久兵乱), 「조큐 역란」(承久逆乱), 「조큐 3년 합전」(承久三年合戦), 「조큐 3년 대란」(承久三年大乱) 등으로 기록하고 있다. 이처럼 일본의 대부분의 사서들은 막부라는 조직 자체가 사라진 뒤인 다이쇼 중기까지 이 사건을 '조큐의 난(亂)', 즉 반란으로 불렀다.[34]

그러나 천황 중심으로 역사를 해석하는 황국사관이 등장하면서 이 사건을 「조큐의 변(変)」으로 표기해야 한다는 움직임이 일어났다. 1920년 일본의 국정교과서 『심상소학국사』(尋常小学国史)에서 「변」으로 표기한 것이 그 시작이었다. 사건의 최종 책임자가 고토바 상황, 즉 천황이었고, 메이지 유신 이후 일본에서 황국사관을 포함해 사회 전반에 천황 중심의 국가주의 풍조가 팽배해지면서 "이 일본은 천황 폐하의 나라이고, 천황 폐하께서 감히 신하 주제에 폐하의 권위에 도전해 일본 전역을 지배하려 드는 '간신' 막부를 타도하고자 했다가 도리어 쫓겨나는 불측한 지경이 되셨는데, 그걸 어떻게 '반란'이라 부를 수 있느냐"라며, 존왕론의 관점에서 기존의 사관에 이의를 제기한 것이다.[34]

에도 시대 미토학의 사상을 토대로 한 《대일본사》(大日本史)는 이 사건을 「조큐의 난리(難)」로 표기했다. 유학(성리학)이 보급되고 그 유학의 명분론에 의해, 주군인 쇼군을 몰아내고 허수아비 쇼군을 앉혀 막부를 장악한 '권신'(權臣) 호조 요시토키에 대한 비판이 일면서, 유교적 명분론, 충의론에 입각한 호조 요시토키에 대한 비판과 함께, 그런 요시토키를 타도하라는 명령을 내렸다가 되레 몰락을 맞이한 고토바 상황을 권신의 횡포에 의한 피해자로 보는 시각이 대두하게 되었고, 이것이 메이지 유신 이후 역사적 사건에 대한 해석에까지 영향을 주게 된 것이다.[34]

하지만 고토바 상황의 실책들 역시 명백했고 그것에 대한 비판도 온당했기에, 그리고 미토학이 존왕론을 내세웠다고 한들 에도 막부의 통치가 여전히 건재한 상태에서 대놓고 존왕론을 내세워 막부를 비판하기는 어려운 일이었고, 미토학자들도 한 발 물러나서 「반란」과 「난리」라는 말을 같이 사용하였다. 야스다 모토히사는 '변'은 주로 불의의 정치적, 사회적 사건에서, '난'은 주로 무력을 동반한 사건에 사용된 것이었기에 전란이 발생한 본 사건에 '변'의 표기는 무리가 있다고 지적하며 조큐의 난이라는 명칭을 지지하였다.[34]

제2차 세계대전 패전 후 일본에서는 다시 그전처럼 '조큐의 난'이라는 표기가 학계의 주류가 되었다. 그러나 일본 사회의 보수우익 일각에서는 여전히 천황 중심 사관의 견지에서 이 사건을 '조큐의 변'이라고 부르고 있는데, 다나카 다카시(田中卓)의 《교양일본사》(教養日本史)를 시작으로 메이세이샤(明成社)의 고등학교용 교과서인 《최신일본사》(最新日本史), 새 역사교과서를 만드는 모임(新しい歴史教科書をつくる会)의 중학교용 교과서 "새 역사교과서"(新しい歴史教科書) 등에서 '조큐의 변'이라 부르고 있다.[34]

8. 참고 사료

- 《구칸쇼(愚管抄)》: 지엔 저작. 일설에는 지엔은 이 책을 소유한 고토바 상황에게 막부 토벌을 단념하게 하려고 했다고 한다.

- 《아즈마카가미(吾妻鏡)》: 편찬물. 가마쿠라 막부의 반 공식기록.

- 《조큐기(承久記)》: 전 2권. 조큐의 난을 기록한 군기물. 난의 원인을 고토바 상황의 부덕(不德)에 있다고 기록했다. 이본(異本)이 많다. 이를 바탕으로 에도 시대에 그려진 『조큐기 그림 두루마리』가 개인 소장으로 현존한다。

- 《6대 승사기(六代勝事記)》: 조큐의 난을 고토바인이 부덕한 악왕(惡王)이었던 데서 비롯되었다고 하고 있다.

- 《마스카가미(増鏡)》: 전술의 호조 요시토키와 야스토키의 일화, 오키에 유배된 고토바 상황의 오키에서의 생활을 전하였다.

참조

[1]

웹사이트

http://eos.kokugakui[...]

[2]

서적

A History of Japan to 1334

Stanford University Press

[3]

웹사이트

Boshinshoyo Kinki oyobi Gunki Shinzu, Imperial Standard during Boshin War (1868)

http://jpimg.digital[...]

[4]

웹사이트

瀬田の唐橋 歴史的建造物 滋賀県 大津市

https://www.nihon-ka[...]

公益社団法人 日本観光振興協会

[5]

서적

承久の乱はなぜ起こったか

新人物往来社

[6]

웹사이트

承久の変(じょうきゅうのへん)とは

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2020-07-06

[7]

서적

日本の中世8 院政と平氏、鎌倉政権

中央公論新社

[8]

웹사이트

鶴岡八幡宮 公式サイト 境内巡り 8.今宮

https://www.hachiman[...]

鶴岡八幡宮

[9]

서적

日本中世の朝廷・幕府体制

吉川弘文館

[10]

서적

承久の乱 真の「武者の世」を告げる大乱

中公新書

[11]

서적

源頼茂謀反の政治的背景について

[12]

서적

史伝 北条義時

小学館

[13]

서적

京・鎌倉の王権

吉川弘文館

[14]

문서

伊勢、伊賀、越前、美濃、丹波、摂津。

[15]

서적

承久三年五月十五日付の院宣と官宣旨-後鳥羽院宣と伝奏葉室光親-

吉川弘文館

[16]

서적

書評 長村祥知著『中世公武関係と承久の乱』

[17]

서적

頼朝と義時 武家政権の誕生

講談社現代新書

[18]

서적

承久の乱にみる政治構造

吉川弘文館

[19]

서적

大日本史料

[20]

서적

巴を支えた石黒氏の末路

[21]

웹인용

吾妻鏡等で8日に越中の般若野に着いたとされる朝時軍が翌明け方に砺波山に攻め入ったとする承久軍物語や夜通しかけて山を越えたとする承久兵乱記の記載から、砺波山の戦いを6月9日とする説がある

2022-12

[22]

문서

糟屋有久、糟屋有長、仁科盛遠、宮崎定範らの戦死

[23]

문서

北陸道軍入京(6月17日-24日)と北条義時の命令

[24]

문서

幕府方の損害: 桃井義助、伊佐為宗、熊谷直国、津々見忠季、庄忠家、安保実光、関政綱の戦死

[25]

문서

京方の損害: 藤原朝俊、平保教、多田基綱、佐々木高重、大内惟忠、八田知尚、小野成時、山田重継、佐々木勢多伽丸、尊長の戦死または処刑

[26]

서적

承久の乱

新人物往来社

[27]

서적

鎌倉幕府と公家政権

岩波書店

[28]

서적

院政時代

東京大学出版会

[29]

서적

鎌倉幕府成立時期論

[30]

서적

王朝時代の実像15 中世の王家と宮家

臨川書店

[31]

서적

王朝時代の実像15 中世の王家と宮家

臨川書店

[32]

서적

相模三浦一族とその周辺史

新人物往来社

[33]

서적

日蓮と鎌倉政権ノート

岩田書院

[34]

논문

歴史事象の呼称について : 「承久の乱」「承久の変」を中心に

https://hdl.handle.n[...]

学習院大学

[35]

서적

新版 日本史辞典

角川書店

[36]

서적

承久の乱にみる政治構造

吉川弘文館

2015

[37]

서적

後宮からみた後鳥羽王家の構造

同成社

2021

[38]

서적

朝廷再建運動と朝廷・幕府体制の成立

吉川弘文館

2007

[39]

서적

承久の乱 日本史のターニングポイント

文春新書

2019

[40]

서적

中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢

中公新書

2021

[41]

서적

執権 北条義時 危機を乗り越え武家政治の礎を築く

三笠書房 知的生きかた文庫

2021

[42]

문서

'인(院)에 대한 설명'

[43]

문서

'진언종과 천태종의 악마 멸망 의식'

[44]

문서

'주문과 신불의 가호'

[45]

문서

'상황의 선지'

[46]

서적

承久の乱にみる政治構造

吉川弘文館

2015

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com